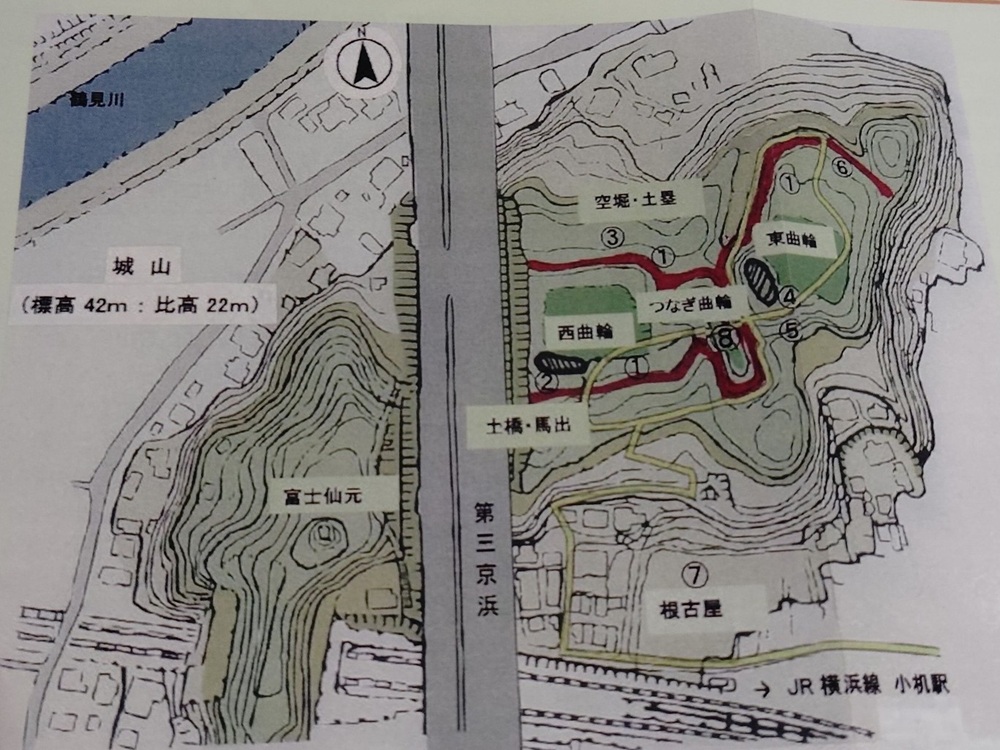

先日紹介しました「小机城」についてですが、今日は小机城のようないわゆる中世城郭に出てくる主な用語の紹介をしたいと思います。

小机城には、いわゆる近世城郭を代表する天守閣や石垣などは存在しません。中世から小田原後北条氏の時代を経て、徳川時代には廃城となり、近世城郭の天守閣や石垣、または城下町などが必要なくなり、江戸時代から現代に至ります。

その城跡に残る遺構については、様々な用語が登場するため、紹介していきます。

虎口(小口)

城の要所の出入り口

城のメインの出入り口となる部分です。小机城では、西郭と東郭の出入り口がこれにあたります。

もっとも主要な虎口の外側には、出陣の態勢を整えるための「馬出」が設置されています。

この馬出で、本丸に攻め入ろうとする敵を迎え撃ちます。

なお、馬出には「角馬出」と「丸馬出」があり、角馬出は小田原後北条氏流の城づくりの特徴に見られる角ばった形状です。一方、丸馬出は甲斐の武田氏流の城づくりの特徴に見られ、半円形をしています。

小机城は後北条氏によって整備されたため、角馬出が採用されたのかと思われがちですが、現在確認できる馬出の形状は不明であり、どちらが採用されたのかは分かっていません。

土橋

堀を渡るための土の通路

土橋は虎口と馬出の間に位置し、堀を渡るための土の通路です。土橋はわざと「く」の字に折り曲げて、敵の直進を防ぎ、周囲から攻撃できるようにする防御的な工夫が施されています。

空堀と土塁

廓の外側の土を深く掘って空堀を作ります。山城では水を引くのが難しいため、堀に水が入っていることは稀です。そのため空堀となりますが、それでも攻撃側にとっては脅威となる存在です。

そして、空堀を掘った土を空堀の両側に高く積み上げて、土塁を作ります。

小机城では、空堀の底から土塁の頂上まで12メートルもあり、これは4階建ての建物と同じ高さに相当します。攻撃側にとっては非常に難関でした。

土塁をよじ登る前に、守備側の矢じりの攻撃を受け、打ち取られてしまう可能性が高かったのです。

土塁には萱の葉も敷き込まれ、強度が増したと言われています。土塁と空堀の二重構造は、後北条氏の築城の特徴でもあります。

井楼・櫓台

井楼(せいろう)は最も高い位置に建てられる櫓です。

櫓台は「矢倉台」とも書くこともあり、弓矢などの武器収納倉庫も兼ねているのです。

※※※ このサイトは、アフェリエイト広告を掲載しております ※※※

| ブログをライフワークにしてお金と自由を生み出す方法 [ 中道 あん ] 価格:1705円 |

コメント